par Jean-Yves Le Lan

L’histoire du Saint-Géran est associée dans

les esprits à l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Dans cet

ouvrage, l’Ile de France (île Maurice) sert de cadre à la passion innocente de

deux jeunes gens. Virginie part en France pour parfaire son éducation et quitte

Paul qui reste sur l’île.

A son retour, elle est embarquée sur le

Saint-Géran. A l’arrivée à l’île de France, le navire attend mouillé sur ancre,

en deçà de la barrière de corail, entre l’île d’Ambre et la terre. Le vent se

lève et le Saint-Géran présente son avant à l’ouragan qui arrive. Il est piégé

car il ne peut pas ressortir et le vent le pousse à terre. Comme la mer est

devenue grosse, le navire tire de plus en plus sur ses amarres qui se rompent.

Paul de la terre voit tout ce qui passe et se jette à l’eau pour sauver

Virginie. Elle est sur la poupe du navire, tendant les bras vers Paul, quand

une montagne d’eau s’abat sur le navire et englouti tout (Bernardin de

Saint-Pierre (Jacques-Henri) - Paul et Virginie - Imprimerie P. Didot l’Ainé-

Paris - 1776).

Voilà, l’histoire résumée du naufrage du

Saint-Géran dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Cette version quoique

que très belle et émouvante, est très loin de la vérité. En effet, le naufrage

du Saint-Géran s’est passé tout à fait différemment. Le Saint-Géran, vaisseau

de 600 tonneaux et de 28 canons, est armé le 24 mars 1744 par la Compagnie des Indes pour rejoindre l’île de France. Il est commandé par le capitaine Gabriel

Richard de la Marre et a comme premier lieutenant le dénommé Jean François

Males. Il arrive sous voile en vue de l’île de France, à 16 h 00, le 17 août

1744. Le temps est beau, le Saint-Géran fait route vers l’île de France. A

cause d’une erreur de navigation, après trois heures du matin, le 18 août 1744,

il talonne au niveau des brisants la barrière de corail. La coque est crevée et

la calle se remplit d’eau. Le capitaine demande à l’équipage de mettre la

chaloupe à l’eau avec des hommes à bord mais celle-ci se fracasse sur le pont.

Le vaisseau prend alors de la gîte avec le vent, le capitaine donne l’ordre

d’abattre le grand mat qui dans sa chute rompt le mat d’artimon. Le vaisseau se

brisant de plus en plus, le capitaine voyant qu’il n’est plus possible de

sauver le navire, appelle l’aumônier pour que ce dernier donne l’absolution

générale et dit à tout le monde de faire son possible pour se sauver.

Les faits tel que nous les rapportons ci-dessus

sont issus du témoignage consigné par écrit d’un des rescapés, le dénommé Aimé

Carret, 2e quartier maître, à bord du Saint-Géran. En effet, ce dernier fait une

déclaration au bureau d’armement de la Compagnie des Indes de Lorient à son retour pour que la Compagnie puisse remettre leur dû aux familles de l’ensemble

des rescapés. C’est ainsi qu’il précise qu’il y a eu 9 survivants :

1. Allain Ambroise de Port-Louis - Bosseman.

2. Pierre Tasset de Lorient - Bosseman.

3. Aimé Carret de Lorient - 2e Quartier Maître.

4. Jean Page de Cleden - Matelot.

5. Jacques Le Guen d’Hennebont - matelot / Charpentier.

6. Pierre Vergore de Lorient - Canonnier.

7. Jean Janvrin Daniel (ou de miel) de Saint-Servan - Passager engagé.

8. Thomas Chardon d’Hennebont - Passager engagé.

9. Diomat de Saumur - Passager menuisier/charpentier.

Deux autres déclarations (Trousset,

Jules : Histoire illustrée des grands naufrages - Editions La Découvrance - 1994 - Réédition de l’original de 1880 de la librairie Illustrée de Paris -

pages 232 à 236.), au juge du conseil supérieur de l’île de France,

M. Herbault, et à son greffier, M. Molère ont fait l’objet de

procès-verbaux, dans les jours suivant le naufrage et confirment les dires

d’Aimé Carret. Ces témoignages nous éclairent aussi sur le fait que, bien que

le naufrage ait eu lieu près des côtes, il y eut peu de rescapés. En effet,

l’équipage était en bien mauvaise santé, plus de 100 personnes étaient couchées

et ceux qui ne l’étaient pas, ne devaient pas être en très bonne condition

physique.

A partir du rôle d’équipage du Saint-Géran et des

déclarations, nous pouvons déduire le lieu du naufrage car il est précisé sur

les documents que le navire a péri sur les îles d’Ambre en arrivant à l’île de

France.

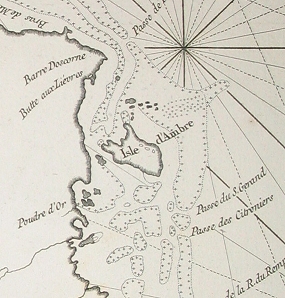

Ces îles sont situées au nord de l’île de France,

au-dessus du lieu dit « Poudre d’or » et sont composées de plusieurs

îlots et d’une île plus importante. Si nous regardons une carte nautique de

l’époque (Service Historique de la Marine de Lorient - Document d’instructions

nautiques - Neptune Oriental de d’Après de Mannevillette - Imprimé à Brest par

Demonville et à Paris par Malassis en 1775), nous constatons que l’île d’Ambre

est entourée de récifs et que le Saint-Géran est donc venu se fracasser sur

ceux-ci.

Extrait de la

carte de l’île de France du Neptune Oriental - SHM Lorient

La passe dénommée « Passe du

Saint-Gérand » sur la carte, serait-elle la passe citée par Bernardin de

Saint-Pierre et appelée ainsi suite à son roman ou l’endroit où le Saint-Géran

a talonné ? Nous n’avons pas d’information sur ce sujet.

Toujours à l’aide du rôle d’équipage, nous pouvons

établir le décompte des marins et passagers qui ont péri dans ce naufrage. Le

nombre de personnes notées sur le rôle d’équipage s’élève à 190 marins et

passagers auquel il faut rajouter 30 esclaves embarqués à Gorée (20 hommes et

10 femmes) pour un total de 220 personnes.

|